2025年2月15日、読谷村文化センターでシンポジウム「未来の君のために」を開催いたしました。(主催:一般社団法人あいのいえ、共催:琉球のタネ)

オープニグセレモニーでは、古堅小学校音楽部のみなさんが素敵な合唱をしてくださいました。

第1部 あいのいえ活動報告

令和5年11月にスタートした一般社団法人あいのいえの、学習支援や生活支援、体験活動、カウンセリングなどを展開し、子どもたちの主体性とエンパワメントを引き出す取り組みが紹介されました。

昨年度は、進学や学校復帰に繋がる成果も見られ、保護者からも肯定的な声が寄せられています。

学びや社会経験の機会を広げるため、博物館見学、地域学習、自然体験など多彩な活動を実施し、子どもたちの視野拡大を図っています。

最後に、「居場所とは、安心でき、受け入れられ、ありのままでいられる場所である」との思いを込め、引き続き支援を続けていく決意が語られました。

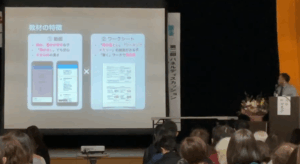

教材「わたしの夢つむぎ」説明

無料キャリア教材「わたしの夢つむぎ(http://yumetsumugi.ainoie1962.com)」の開発背景と目的が紹介されました。

教材開発を担当した佐渡山は、コロナ禍以降、不登校や学習困難を抱える子どもたちの増加に危機感を抱き、読み書きに不安がある子どもでも取り組みやすい短編動画教材とワークシートの制作を進めたことを説明しました。

子どもたちが自分のペースで未来を考えるきっかけとなる教材を目指し、学校や社会とのつながりを支援するため、家庭でも無理なく取り組める内容にしました。

また、開発にあたっては、教育工学博士や現役校長、養護教諭、教育委員会関係者らが教材検討に参加し、実際の子どもたちの反応を見ながらブラッシュアップを重ねたことが紹介されました。

2025年2月1日より、教材は全国で活用できるよう公開されており、今後は研究会を通じてさらなる活用方法を模索していく方針が示されました。

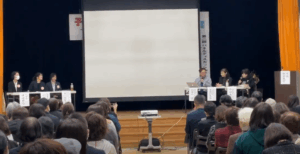

第2部 パネルディスカッション

津波夢乃さんは、不登校時代、自分の気持ちを言葉にできず苦しかったこと、気持ちを言語化するため「気持ちのナビ帳」を作成したこと、現在は通信制大学で学びつつ支援活動を続けていることを共有されました。

子どもの不登校に直面した山内さんは、「親なのにわかってあげられない」苦しみや、地域資源に助けられ、「家庭だけで抱え込まないこと」の大切さを語りました。

仲泊小学校校長の宇江城聖子先生は、地域と協力して、不登校の子どもたちのための居場所作りを推進し、また「マイプラン学習」によって、子ども自身が学び方や場所を選べる仕組みを整え、学びを楽しめる環境構築を紹介されました。

琉球のタネ代表の佐渡山は、家庭訪問による個別支援、学習の見立て、社会参加支援まで一貫して行う独自の取り組みを紹介し、 「家庭、地域、社会をつなぐ存在」としての役割を語りました。

一般社団法人あいのいえ代表長嶺さんは、子どもの「心身のエネルギー充電」を最優先に、無理に登校させない、保護者にも「頑張らせすぎない」「寄り添いながら自分自身も整える」支援方針を徹底していることを説明されました。