はじめに 2025年7月5日、森の子児童 … More

カテゴリー: 家庭・地域でルネサンス!

4月5日(土)「子育て応援ミニセミナーDAY」開催報告

📚ご来場ありがとうございました! \ 子 … More

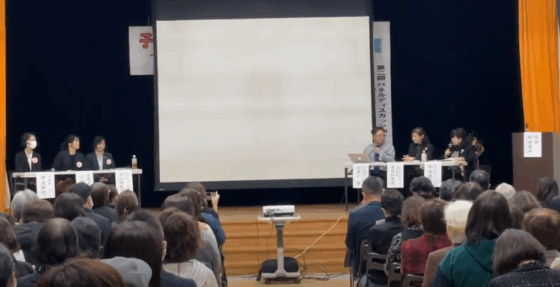

シンポジウム「未来の君のために」開催レポート

2025年2月15日、読谷村文化センター … More

【新教材リリースのお知らせ】無料キャリア教育教材「わたしの夢つむぎ」公開!

学校に行っていない子どもが、自宅で学べる … More

10月 子育て勉強会開催しました

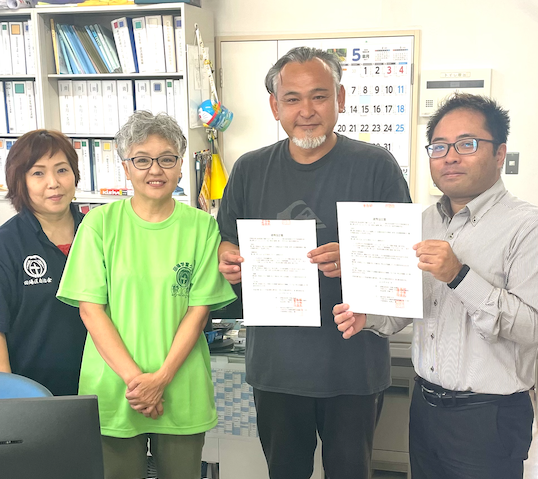

うるま市田場区自治会さまと連携協定を結びました🤝

この度、田場区自治会(自治会長 天願力) … More

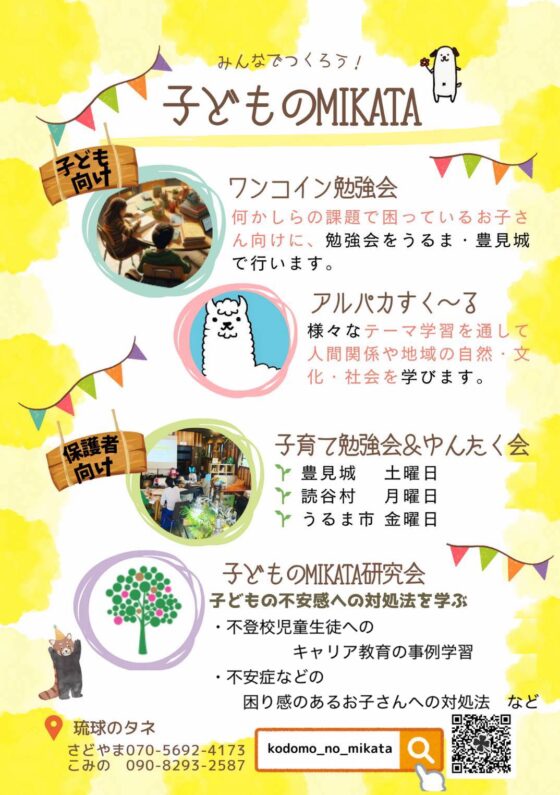

〜社会教育サービス〜 子どものMIKATA

学校と塾の間のような、学びの新しい選択肢 … More

2024年度のご挨拶

いつも『琉球のタネ』をご理解いただき、応 … More

田場公民館で子育てゆんたく会を実施しました。

うるま市田場公民館で12月10日に「子育 … More

地域と子どもたちの未来をつなぐ具志川公民館

具志川公民館の高江洲館長が13年間続けて … More